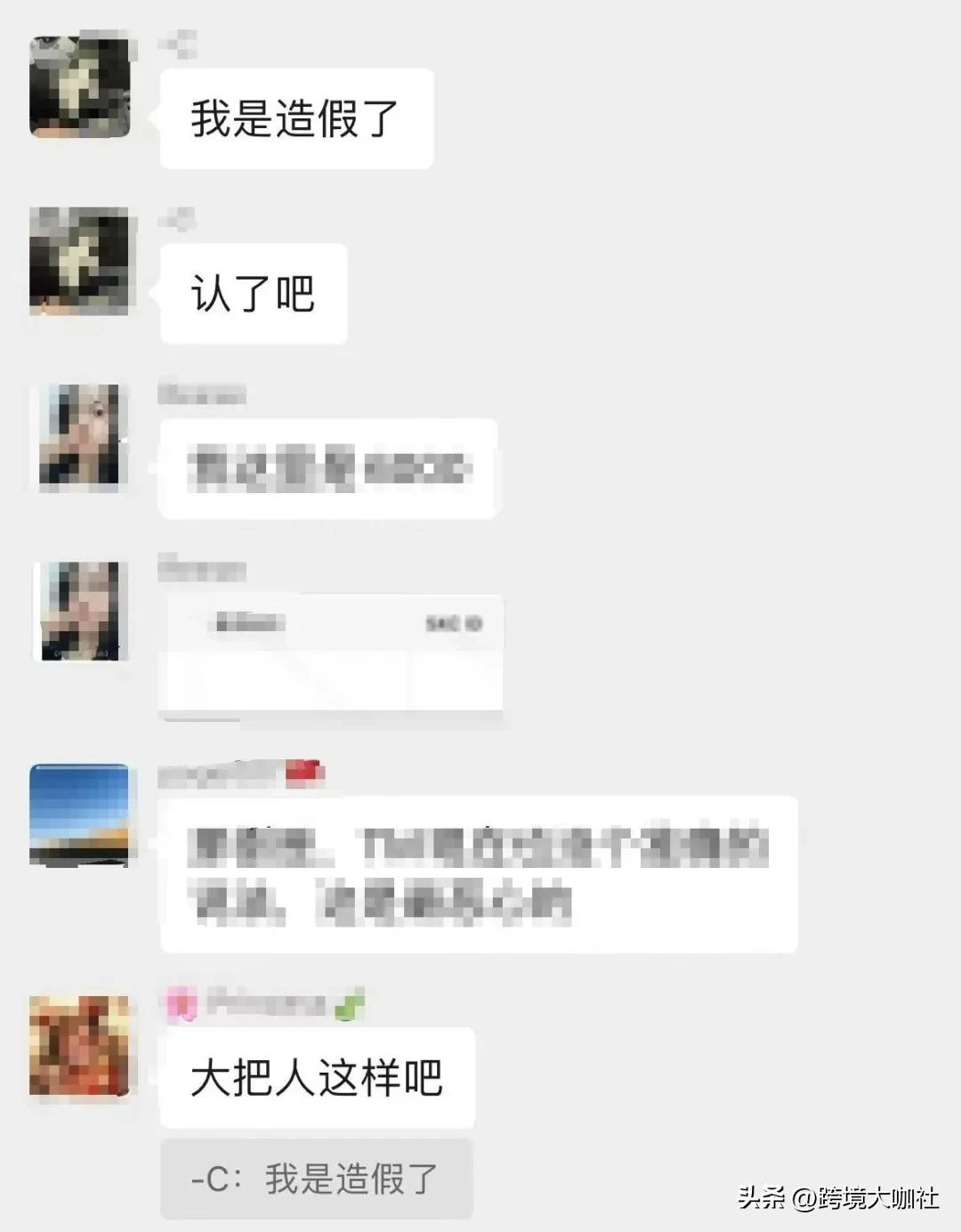

电商平台跟卖家间的价格矛盾越发显著,好多商家讲在销量提高之后碰到平台逼迫降价,甚至于面临链接被下架的风险 。

价格博弈内幕

平台常常会以流量扶持当做条件,来吸引商家去提供低价商品,当某一款商品销量迅速增长之后,运营人员就会要求进一步进行降价,这种策略在北美市场尤为常见,平台借助比价系统持续监控同类商品价格。

有卖家透露,去年冬季,某款加热垫月销量突破2万单,之后平台要求降价30%,卖家拒绝后商品排名迅速下滑,最终被迫接受调价,这种事后议价的做法让许多中小卖难以维持合理利润空间。

成本控制困境

商家面对降价压力,没办法不重新核算成本,部分工厂开始采用较薄材料,或简化包装来压缩成本,广东一家文具厂负责人表明,今年出口的笔记本内页数量已从原来的100页减至80页。

这种对于成本的控制,会直接对产品质量产生影响,有消费者反馈,在某平台所购买的拖鞋,穿了两周之后就出现了开胶的问题,虽然在短期内能够维持销量,但是从长期来看,会对商家信誉造成损害。

平台运营逻辑

平台方觉得持续维持低价乃是保持竞争力的关键所在,数据表明,在2023年全球电商平台价格平均降低了5.2%,并且促销频次增长至每月1.7次,这样的策略着实为平台带来了更多的用户以及订单。

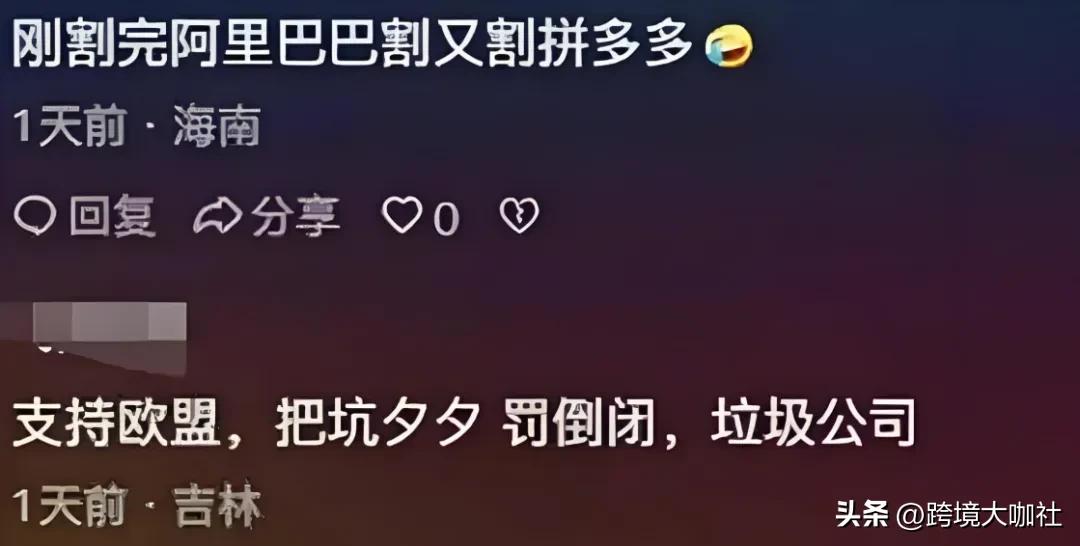

优质供应商却因过度压价而渐渐流失,浙江有个家居品牌在今年年初就已停止给多家平台供货,进而转向发展独立站业务,此家居品牌察觉到平台订单尽管数量众多,然而净利润率已然低于3% 。

卖家应对策略

有部分卖家,开始采取组合销售的策略,把热销品以及利润品进行捆绑销售。还有商家,通过开发独家款式来避免被比价,像是就在常规商品之上增加特色图案或者功能 。

也有卖家选取多个平台去布局,而不是把库存都集中于一个平台身上。深圳有个数码配件商讲了,他们当下同时进入五个平台,每个平台的销售额占比被控制在百分之三十以内 。

供应链影响

供应链上呈现出价格压力向上传导的态势,江苏这儿有一家服装加工厂有所反映,今年所接到的订单单价跟去年同期相对比下来下降了15%,他们仅仅能够借助批量采购原料这种方式来维持利润。

此类变化对产品研发投入产生影响,多家厂商明确表示已削减新产品开发预算,转而更倾向于去生产经由市场验证的成熟款式,这般情况在一定程度上使创新受到抑制。

长期发展考量

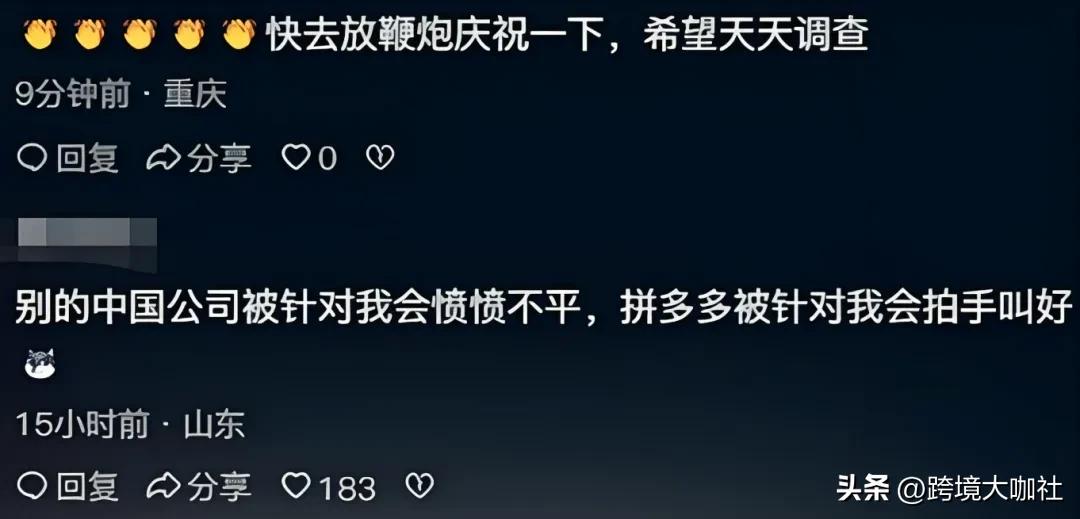

可能引发行业恶性循环的是持续低价竞争,欧洲消费者组织报告显示,2023年电商产品投诉量同比增长了12%,其主要问题集中在产品质量不达标 。

有从事该行业的人士表明建议构建更为合理的价格协商机制,以使销量增长所带来的规模效应能够在平台以及商家之间更为公平地进行分配,这就需要平台对现有的运营模式予以调整,重视商家的可持续发展。

身为商家的各位朋友,你们有没有碰到过相似情形呢,欢迎于评论区域分享你们的经历以及应对办法,要是认为这篇文章具备帮助作用,请点赞予以支持并且分享给更多同行使之见到 。

发表评论